もはや現代社会において、欠かすことのできないインターネット。

誰もが日常的に利用する、重要なインフラとなりました。

ところで、そもそもインターネットとは何でしょうか?

そこでここでは、知っているようで知らないインターネットの基本を、わかりやすく解説してみました。

その基本や仕組み、成り立ちの歴史、現状の課題まで詳しく見ていきますよ。

えっ本人じゃん!Audibleでは人気声優が原作のナレーションを担当!

インターネットとは何か?

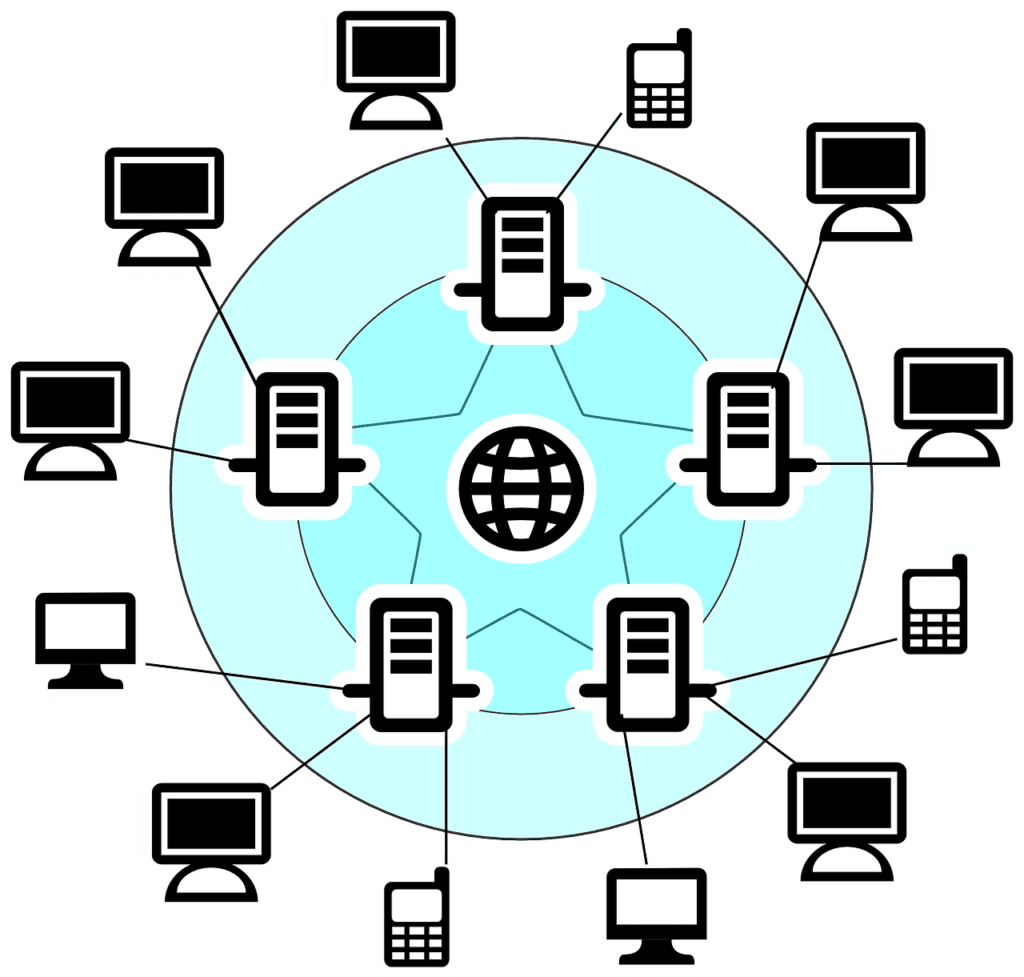

インターネットとは、世界中のコンピュータ同士を繋ぐネットワークのことです。

ネットやウェブという言い方の方が、よく使いますね。

地球規模の情報通信網であり、現代における情報技術の基盤となるテクノロジーです。

「世界中のコンピュータ同士の相互接続」とも言えます。

SNSを見ても分かるように、世界中の様々な情報が、いつでも瞬時に手に入ります。

今や重要なインフラとして、人々の暮らしを支える機能を果たしている訳です。

インターネットの基本要素

2台のコンピュータを繋げば、それもネットワークです。

インターネットとは、そうしたコンピュータネットワークの集合体です。

つまりインターネットとは、世界中のコンピュータやネットワークが相互に接続された巨大なネットワークです。

これにより、情報の送受信やコミュニケーションが可能になりました。

今や世界中のコンピュータが、そこに繋がっています。まるで、巨大な生命体の様です。

そんなインターネットの仕組みを、その基本的な構成要素から、わかりやすく解説していきたいと思います。

コンピュータ

インターネットを構成する、最も基本的な要素がコンピュータです。

コンピュータが無ければ、インターネットも存在しません。

コンピュータを相互接続して、情報を送受信するための役割を果たしているのがインターネットです。

またインターネット上におけるコンピュータは、一般的にサーバーやクライアントと呼ばれます。

サーバーは情報を提供する側、クライアントは情報を要求する側です。

◾️今さら聞けない!サーバーとは何か基本からわかりやすく解説!

プロトコル

ネットワーク間で通信する仕組みが、インターネットの仕組みそのものです。

それが、プロトコルと呼ばれるものです。

これは、通信に関する規約のことです。インターネットで情報を送受信するための、共通のルールや手順だと言えます。

あらゆるコンピュータが、この通信プロトコルを用いています。

同じ通信プロトコルを使うことで、コンピュータ同士で通信のやり取りが出来るのです。

IPアドレス、HTML、HTTP、WWWなどなど、インターネットには様々な細かい仕組みがあります。これらはすべて、この通信プロトコルに則っています。

現状ではTCP/IPという通信プロトコルが標準です。TCP/IPは、データの分割や再構築、送信先のアドレス指定などを管理します。

インターネットやコンピュータのシステムは、人間社会と少し似ているかもしれません。

体系的なルールがあることによって、高度なシステムを作り上げているのです。

IPアドレス

インターネット上のコンピュータは、一意の識別子であるIPアドレスを持っています。

例えば、192.168.0.1のような形式です。IPアドレスにより、データがどのコンピュータに送信されるかが決まります。

IPアドレスは、インターネット上の住所のようなものです。コンピュータごとに割り振られた番号です。

これにより、コンピュータがネットワーク上のどこにいるか判断できるのです。

現実社会でも、相手の住所がわからないと、手紙や荷物を送ることができないですよね。それと同じ様なものです。

ドメイン名

IPアドレスは、人間には覚えにくいので、ドメイン名が導入されました。

ドメイン名とは、人間が理解しやすい形式で、IPアドレスに紐づけられたものです。

IPアドレスの、表示上の見た目と言っても良いかも知れません。

例えば、「google.com」や「yahoo.co.jp」などがドメイン名の例です。

ドメイン名を入力すると、対応するIPアドレスに変換されます。

この変換するシステムをDNS(Domain Name System)と言います。

◾️ドメインとは何か?「IPアドレスに与えられる名前」である!

ルータ

インターネット上のデータは、複数のネットワークを経由して目的のコンピュータに届きます。

その際に情報データは、ルータと呼ばれる機器を経由して転送されます。

ルータは、データの最適な経路を選び、パケット(データの小さな単位)を宛先に転送します。

ブラウザ

ブラウザとは、ウェブサイトを閲覧するためのソフトウェアです。

ブラウザはウェブサーバに接続し、HTMLなどのハイパーテキストを読み込み、ウェブサイトを表示させます。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)という通信プロトコルを利用して、ブラウザとウェブサーバは通信します。

情報化された現代社会において、最も頻繁に利用されているソフトウェアと言えるでしょう。

◾️ブラウザとは何か?基本から主なソフトまでわかりやすく解説!

プロバイダ

インターネット接続を提供する企業や組織をプロバイダ(ISP)と呼びます。

プロバイダは、ユーザーにIPアドレスを提供し、データの送受信を可能にします。

ちなみにIPアドレスは、プロバイダが勝手にホイホイつくっているわけではありません。

アメリカにあるICANNという組織を中心とした専門機関によって、世界的に管理されています。

◾️今さら聞けない!アフィリエイトとは何かわかりやすく解説!

インターネットの基本的な仕組み

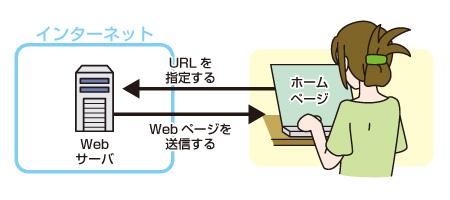

それでは、インターネットにアクセスする際の仕組みを、わかりやすく解説します。

以下が、その基本的な流れになります。

- まずユーザーが特定のウェブサイトにアクセスしようとする。例えば、ブラウザでYahooを開くなど。

- するとブラウザは、DNSシステムに問い合わせ、ドメイン名をIPアドレスに変換する。

- DNSは、リクエストに基づいて、関連するIPアドレスを見つける。

- そしてブラウザは、見つかったIPアドレスに対して、接続を確立する。

- するとユーザーのコンピュータから、ネットワーク上のルータへとデータが送信される。ルータは、データの最適な経路を選択し、次の宛先に転送する。

- そしてデータが目的のIPアドレスに到着すると、サーバーがリクエストを処理する。そして要求されたウェブページの情報を、データとして送り返す。

これを理解することで、インターネットの基本を把握することができるでしょう。

初心者にはいきなり理解するのは難しいかもしれません。

まずは先述した基本要素と、その特徴や仕組みから覚えていくと良いと思います。

社会インフラとしての役割

現在では、インターネットは重要な社会インフラのひとつになっています。

ほぼ全ての企業が、ネットを活用してサービスを売ったり宣伝したりしています。

また行政サービスも、ネットで利用できるものが増えています。

家庭においても、その重要度は大きいです。電気、ガス、水道に次いで、通信費は主要な光熱費となりました。

またFacebook、Twitter、instagram、Youtubeなどのソーシャルメディアは、今や人々の暮らしと切り離せない存在となりました。

こうしたソーシャルメディアは、人々の生活様式に多大な影響を与えました。

またAI(人工知能)の急速な進化も、人間社会を大きく変化させています。

◾️今さら聞けない!生成AIとは何かをわかりやすくサクッと解説!

インターネットの課題

インターネットがもたらした恩恵は、計り知れません。

様々な情報を共有することで、今までにない発展や進化を生み出しています。

人々の暮らしの利便性の向上に、とても役立っていると言えます。

しかし一方で、課題も数多くあります。

便利なテクノロジーには、必ず課題も同時に発生するものです。

それでは、インターネットのもたらした課題やリスクを見ていきましょう。

プライバシーの問題

インターネット上での個人情報の保護や、セキュリティの脆弱性が課題となっています。

個人情報の漏洩やハッキング、フィッシング詐欺などのセキュリティ攻撃が発生します。

個人や企業の情報が、危険にさらされることがあります。

サイバー犯罪

その拡大と共に、インターネットを利用した犯罪行為も増加しています。

オンライン詐欺、ネット上でのストーキングやいじめ、ハラスメントなどが挙げられます。

インターネット上では、日々新しい技術が生まれていますが、それと同時に、それらを利用した犯罪も生まれています。

偽情報の氾濫

インターネット上には大量の情報が存在しますが、その中には誤った情報や偽情報も含まれている可能性があります。

偽の情報を流して、大衆を操作して扇動しようとするケースもあります。

インターネットの利用においては、常に情報の正確性や信頼性を判断することが重要です。

◾️そもそもSNSとは何か?その基本から課題までサクッと解説!

時間の浪費と依存

インターネットの利用により、時間の浪費やネット依存症のリスクが生じることがあります。

特にソーシャルメディアやゲームは、その傾向が強いです。適切な自己管理が重要であり、そのための教育プログラムも必要でしょう。

誹謗中傷

ソーシャルメディアやオンラインコミュニティにおいて、ネットいじめや嫌がらせが問題となっています。

匿名性や距離の制約の少なさから、他人を攻撃する行為が増えています。

またソーシャルメディア上では、人は攻撃的になりやすく、そのため対立が生まれやすい、といったデータもあるそうです。

不安や恐怖や苛立ちといった精神的ストレスを生みやすい、というデメリットがあると言えます。

まとめ

インターネットとは何か、その基本をわかりやすく解説しました。

世界中のコンピュータ同士を繋いだ、巨大なネットワークがインターネットです。

プロトコルやIPアドレスなど、様々な技術によって構成されています。

そしてインターネットは、人々の生活に役立つ、便利なテクノロジーです。

しかし同時に、様々な問題も生み出すことになりました。社会全体で、そのあり方を常に考えていくことが重要です。

僕は基本的に、テクノロジーを敵だとは思いません。重要なのは、それをどう使って、何を生み出すかです。

インターネットはあくまで道具にすぎません。どこまでいっても中心にいるのは、それを扱う人なのです。